家づくりや不動産選びで必ず登場する「建築面積」。しかし、「平屋と二階建てでどう違う?」「バルコニーやひさしは面積に入るの?」と、用語や計算に戸惑う方は少なくありません。

実は建築面積の内容を正しく理解しないまま設計や購入を進めてしまうと、【建ぺい率オーバーで計画変更が必要になった】【登記上の表示と実際の床面積が食い違ってトラブルになった】など、大きな損失や追加費用が生じることもあります。

建築面積は、建築基準法で「外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」と定義され、敷地ごとの用途地域や建ぺい率の制限にも直結する極めて重要な指標です。例えば50坪(約165m²)の土地でも、地域や建物の形状次第で使える空間は想像以上に変わります。バルコニーやひさし、地下室などの特殊部分の扱いも、1mの突出で算入の有無が分かれるなど、細かなルールが多数存在しています。

「自分の家ならどこまで自由に設計できるの?」「計算を間違えるとどんな問題が起こるの?」――そんな不安や疑問を、ここですべて解消します。

本記事では建築士監修のもと、実例や図解を交え、建築面積の定義・計算方法から地域ごとの違い、最近の法改正までわかりやすく全網羅。今スグ読み進めて、失敗しない家づくりと土地活用の基礎力を身につけてください。

建築面積とは何か?基本の定義と住宅設計での重要性

建築面積とは、建築基準法にて定められた建物の面積を指し、戸建てやマンションなど住宅設計において最も基礎となる重要な指標です。建築面積は、不動産の購入や敷地利用、建ぺい率の計算などに直接影響するため、土地や住居を選ぶ際には必ず理解しておきたいポイントです。住宅や事業用建築物、店舗など全ての建築物に適用され、それぞれ異なる法的制限と関わります。下記で建築面積の正式な意味や、床面積、延べ面積、敷地面積との違いを具体的に確認しましょう。

建築基準法に基づく建築面積とはの正式な定義

建築面積は建築基準法で、「建物の外壁、またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」と定義されています。この面積にはバルコニーや庇(ひさし)、屋根付きポーチも条件により含まれるため注意が必要です。地下室などの地階は、水平投影面積に含む場合も除く場合もあり、設計や用途に応じて異なります。以下の表で、主要部分の算入有無を確認できます。

| 部分 | 建築面積に含むか | 解説 |

|---|---|---|

| バルコニー | 条件付き | 壁や柱で三方囲われ、1m以上など条件あり |

| 庇 | 条件付き | 幅2m以下や、柱なしなら除外される場合あり |

| 地下室 | 条件で異なる | 地表から上がっていなければ除外 |

| 屋根 | 支柱等があれば | 柱が無い場合は含まないことが多い |

外壁または柱の中心線で囲まれた水平投影面積としての解説

建築面積の算出は、外壁または柱の「中心線」で囲まれる水平投影面積を求める点が特徴です。下記ポイントが重要です。

-

外壁・柱の中心線で囲むため、わずかな出っ張りや凹みも計算に含みます

-

屋根やバルコニーは支柱の有無や張り出し距離によって算入条件が変わります

-

複数階建の場合は最大階の水平投影面積が建築面積となります

この定義を理解すると計算ミスや面積の誤解が減り、安心して建築計画を進めることが可能です。

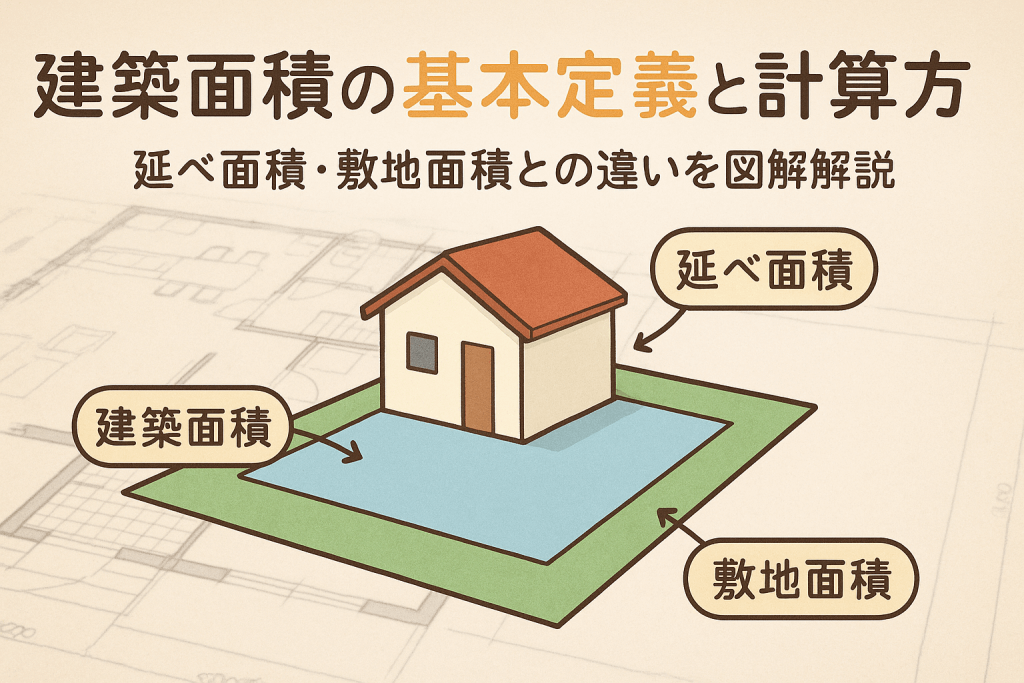

建築面積とはと床面積・延べ面積・敷地面積の違いを徹底比較

住宅や土地選びで混同しやすいのが、建築面積、床面積、延べ面積、敷地面積の違いです。それぞれの特徴と違いを以下の表で比較します。

| 用語 | 意味 | 計算ポイント |

|---|---|---|

| 建築面積 | 1階部分などの外壁中心線で囲まれた水平投影面積 | バルコニーや庇条件付き |

| 床面積 | 実際の床の面積 | バルコニーは通常除外 |

| 延べ面積 | 全ての階の床面積の合計 | 地下室やロフト条件有り |

| 敷地面積 | 実際の土地全体の面積 | セットバック等に注意 |

用語の混同を防ぐための具体的な事例と計算ポイント

例えば延べ面積は2階建てなら1階と2階の床面積合計、建築面積は1階の最大床面積が採用されます。床面積や延べ面積は建物の容積率に、建築面積は建ぺい率に使う点が大事です。下記リストを参考にしてください。

-

建築面積:建ぺい率の計算基礎となる

-

延べ面積:容積率計算に利用

-

敷地面積:都市計画や土地価格の基準

各面積の違いをしっかり把握することで失敗しない土地選びや住宅購入につながります。

建築面積とはが住宅設計や建ぺい率に与える影響

建築面積は建築における法定制限と密接に関係し、土地の有効活用や法律上の建築制限に大きく関わります。特に建ぺい率や用途地域によって建築できる建物の規模が大きく左右されるため、正確な計算が不可欠です。例えば、敷地面積200㎡、建ぺい率60%の場合、建築面積の上限は120㎡となります。

設計段階から考える土地活用と法規制の関係

住宅の設計や土地活用を考える際には下記の点が重要です。

-

敷地ごとに建ぺい率・容積率が設定され、建築面積・延べ面積の上限が決まる

-

セットバックや道路斜線制限がある場合、実際に建てられる建物規模が小さくなることがある

-

法定の面積計算に誤りがあると設計変更や建築許可が下りないリスクがある

設計前の段階から建築面積の定義と地域ごとの法規制を把握し、最適な住宅計画に役立てることが重要です。

建築面積とはの具体的な計算方法と図解

建築面積とは、建築基準法で定められた建築物の外周の中心線で囲まれる部分の水平投影面積のことを指します。住宅やマンション、店舗などあらゆる建物で規定され、その面積が建ぺい率など法規制の基準となるため、設計や土地活用、不動産売買の場面で非常に重要な指標となります。

床面積や延べ面積と混同しやすいですが、それぞれ全く異なる意味を持っており、正しい理解が不可欠です。建築面積は1階の外周で計算され、多層階の建物では最も広い階の水平投影面積を用いることが一般的です。以下の図解・表で違いを整理し、具体的な計算手順にも触れます。

| 用語 | 定義 | 目的や利用シーン |

|---|---|---|

| 建築面積 | 建物外周「中心線」で囲まれた部分の水平投影面積 | 建ぺい率計算、建築許可 |

| 延べ床面積 | 全ての階の床面積の合計(庇など不算入の部分あり) | 容積率計算 |

| 床面積 | 各部屋ごとの実際の広さ(バルコニー等含まない) | 内部利用面積 |

建築面積とはを求める計算ステップ

建築面積を算出する具体的な流れは、建物の形状や敷地条件によって異なるものの、以下の標準的な手順に沿うことで正確な数値を得ることが可能です。

- 建物の外壁や柱の「中心線」をトレース

- 1階部分の水平投影面積を図面上で求める

- 庇やバルコニー、ポーチ等の取り扱いを確認

- 階数が異なる場合は、最大の階の面積を採用する

敷地の形状や建物が変形している場合は、複数の長方形や三角形ごとに区切り、それぞれ面積を計算して合算します。建物を正確にスケール記載された図面に落とし込み、全面積を算出してください。

建築面積とはの算入・不算入ルールの詳細解説

建築面積には、庇やバルコニー、ポーチ、テラスなど付加的な構造物の取り扱いについて細かな法的ルールが存在します。主な算入・不算入の基準は次のとおりです。

| 部分 | 建築面積に含まれるか | 補足ルール例 |

|---|---|---|

| 庇(ひさし) | 1m以下は不算入 | 1m超の場合:超過部分が算入対象 |

| バルコニー | 2m以上張り出し・三方囲みは算入 | 張出1m以下や開放部が大きければ原則不算入 |

| 地下部分 | 原則不算入 | 地上に出ていなければ算入不要 |

| ポーチ・テラス | 屋根付き・壁ありなら算入 | 屋根や壁の無いオープン構造なら不算入 |

特に庇やバルコニーは法令で細かく「1mルール」などが設定されており、実際の設計では必ず図面でのチェックが必要です。面積に含めるかどうかは外壁との位置関係や、全体の高さ・張出し距離などで変わるため、建築基準法や各自治体の施行細則も確認しましょう。

建築面積とはで良くある計算ミスのパターンと防止策

建築面積の計算では、下記のようなミスがよく発生します。正確な計算のためには、ミスのパターンを把握し再確認することが大切です。

よくあるミス例

-

バルコニーの張り出し寸法や三方囲みの有無を見落とす

-

庇やポーチの取り扱いを誤って全体を算入してしまう

-

複雑な形状の建物を分割せずにまとめて計算してしまう

-

図面のスケールミスや中心線位置のずれなど

防止策

-

各パーツごとに法的な算入ルールを再確認

-

複数人で図面チェックや計算結果のクロスチェックを実施

-

規定に従い「外壁中心線」で間違いなく計測する

-

不明な点は建築士や担当窓口に必ず確認する

住宅やマンションの新築・売買の際は建築面積の正確な把握が後々のトラブル防止に直結します。面積の算出時は専門家のアドバイスも活用し、理解を深めながら進めましょう。

バルコニー・庇・屋根・ポーチ等の特殊部分の建築面積とはでの取扱い

建築面積を正しく算出するためには、バルコニー、庇(ひさし)、屋根、ポーチなどの特殊な部分の扱いを理解することが不可欠です。これらの部位は用途や形状によって建築面積への算入条件が細かく規定されています。正しい判定基準を知ることで、設計時のトラブルや将来の増改築の際にも有利に働きます。下記のガイドを参考に、納得のいく住まいづくりに役立ててください。

バルコニーは建築面積とはに含まれるのか?詳細判定基準

バルコニーはその設置条件によって建築面積に含めるかどうかが変わります。主なポイントは突出距離や壁の囲み方です。住まいの形状や配置によっても判定が異なるため、正確なルールを知ることが重要です。

| 項目 | 建築面積に算入される条件 | 算入されない(不算入)条件 |

|---|---|---|

| バルコニー | 三方以上が壁や柱で囲まれている|突出距離が2mを超える場合 | |

| 出幅 | 2m未満で3方が開放されている | 1m未満かつ壁がなく突出している |

| 袖壁付き | 袖壁がついている場合は算入 | 壁が無く開放された状態 |

住居のバルコニー設計時には、外壁の中心線で囲まれる面積に含むかを確認しましょう。また集合住宅などの共用バルコニーや、2階以上のバルコニーの扱いも個別規定があるため注意が必要です。

突出距離や壁の囲み具合による緩和規定の具体的説明

バルコニーや庇は「突出距離」や「壁の配置」によって建築面積に含まれるかが細かく分かれます。

-

突出距離が2m以内で、三方向以上が外壁や柱で囲まれている場合、建築面積に算入されます。

-

突出距離が1m未満かつ三方が完全に開放されている場合は、多くのケースで建築面積に不算入となります。

-

バルコニー下部に柱が設置されている場合や袖壁が設けられている場合も面積に含まれます。

-

ただし、緩和規定により災害時の避難経路確保や日当たりの観点から「不算入」が認められる場合もあります。

設計時には現地の自治体や専門家に必ず確認しましょう。

庇(ひさし)、屋根の建築面積とは算入ルール

庇や屋根も、その大きさや形状によって建築面積への算入有無が変わります。ポイントは「水平投影面積」と「外壁からの突出距離」です。

| 区分 | 建築面積に含まれる例 | 含まれない(不算入)の例 |

|---|---|---|

| 庇 | 突出が1m以上あるもの | 1m未満かつ壁や柱の囲みがない |

| 屋根付きポーチ | 壁や柱に囲まれるもの | 開放で1m未満のもの |

| 屋根 | 建物本体の一部 | 独立した軽微な屋根 |

外壁から1m未満の庇であれば、建築面積には含まれませんが、1m以上の場合、該当部分を後退して計算する必要があります。ポーチの屋根も同様で、壁や柱で囲まれている場合には建築面積に含まれる点に注意してください。

1m未満の庇は不算入、超えた場合の後退扱いの注意点

-

庇の突出距離が1m未満の場合、建築面積には含めなくても良いとされています。

-

ただし、1m以上の場合には、1mの線を起点としてそれ以上突出した部分のみを建築面積に加える必要があります。

-

屋根も同様に、外壁や柱で囲まれた部分は計算対象となり、間違いやすいので注意が必要です。

-

雨除け用の小さな庇やテラス屋根の施工時は、設計段階でしっかりと確認しましょう。

建築面積の計算では、庇や屋根の広がり具合に配慮することで、無駄な面積超過や建ぺい率のオーバーを防ぐことができます。設計前に現行の規定を必ずチェックしてください。

ガレージ・カーポート・物置・中庭の建築面積とはでの扱いと例外規定

ガレージやカーポート、物置、中庭なども住居と密接に関係する部分です。これらの部分の取扱いは施設の用途や形状、外壁・柱の配置状況によって異なります。

| 区分 | 建築面積に算入されるケース | 建築面積に算入されないケース |

|---|---|---|

| ガレージ | 3方以上が壁や柱で囲まれる | 2方以下の開放型 |

| カーポート | 屋根のみで壁がない | 壁設ければ算入 |

| 物置 | 固定設置、小屋状のもの | 簡易設置、移動可能なもの |

| 中庭 | 廻り3方以上壁で囲まれる場合 | 開放されている場合 |

-

ガレージ・カーポートでは、屋根付きで3方以上が壁や柱で囲まれていれば、建築面積の対象となります。

-

物置は固定式で屋根・壁がある場合は算入、プレハブ等の簡易・可動式は除外されることが多いです。

-

中庭は3方以上を建築物で囲まれる場合に建築面積へ含まれる場合があります。

現地の条例や建築基準によって例外規定が設けられている場合が多いため、設計前に必ず確認することが大切です。建築面積の判定には細かな条件があるため、慎重に判断しましょう。

建築面積とはと建ぺい率の関係性と地域差

建築面積とは、建物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指します。一般的に、住宅やマンションなどの設計や不動産取引において頻繁に登場する重要な用語です。特に、建築面積は建ぺい率の計算にも大きく関わり、都市計画における土地利用の制限や、住宅のボリューム設定に直接影響を及ぼします。また、建築物の用途や立地する地域によって、建ぺい率の上限が異なることも多いため、地域ごとに定められた法的制限を理解する必要があります。例えば、東京都心部と郊外では同じ敷地でも建築面積に違いが出ることがあります。そのため、建築面積とはなにかを正しく理解し、建ぺい率との関連性や地域差を把握しておくことは、住まい選びや建築プランニングの大きな基礎となります。

建ぺい率とは何か?概念と計算方法

建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合を表す指標で、無秩序な都市景観や過密化を防止するために設けられています。建物が建てられる広さの限度を明確に数値化し、住環境や防火安全を守るうえでも重要な役割を持ちます。

計算方法は非常にシンプルです。

- 建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100

例えば敷地面積が100㎡で建築面積が50㎡の場合、建ぺい率は50%となります。下記に計算例をまとめました。

| 敷地面積(㎡) | 建築面積(㎡) | 建ぺい率(%) |

|---|---|---|

| 100 | 50 | 50 |

| 120 | 60 | 50 |

| 150 | 60 | 40 |

このように建ぺい率は土地ごとに上限が設定され、数字を超える建築は許可されません。建ぺい率を遵守することで、適正な街並みや防災機能が維持されます。

建築面積とはと敷地面積の割合に基づく建ぺい率の定義

建ぺい率の根本的な定義は、「敷地面積に対して建築面積がどの程度占めるか」という割合です。建築面積とは、屋根付き部分や外壁で囲まれた平面投影面積が主な対象となり、庇やバルコニーなども一定条件により含まれる場合があります。一方、敷地面積は不動産登記簿などによって定められた土地全体の面積です。

-

建築面積が敷地面積に占める割合を規制しているため、建ぺい率の数値が低いほど建物にゆとりが生まれ、緑や空地も確保されやすくなります。

-

一方で、同じ土地面積でも建ぺい率が高く設定されていれば、より大きな建物がプランできます。

この定義に従って住宅設計や土地利用が最適化され、都市景観や安全性を保っています。

各地域で異なる建ぺい率の数値と法的制限

建ぺい率の上限は全国一律ではなく、都市計画法や建築基準法、各自治体の条例等により地域ごとで大きく異なります。住居系・商業系・工業系など用途地域の分類に応じて細かく設定されています。以下に主要な用途地域と建ぺい率の目安をまとめました。

| 用途地域 | 一般的な建ぺい率(%) | 備考 |

|---|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 30~40 | 景観・住環境維持目的 |

| 第二種中高層住居専用地域 | 60 | |

| 商業地域 | 80 | 都市の中心部で高め設定 |

| 工業地域 | 60 |

-

防火地域や角地、通風・採光確保などの理由で、建ぺい率が緩和される特例も存在します。

-

同じ建築面積でも、立地によって許可される規模が変わるため、計画段階で用途地域と制限を必ず確認することが大切です。

法律・都市計画・用途地域別の具体的な差異解説

用途地域ごとに設定された建ぺい率は、住民の安全と快適性を守るためのものです。たとえば、低層住宅地では30~40%と低く設けられ、ゆとりある街並みを維持します。一方、商業地域では都市の集積に合わせて80%に緩和されるケースが多いです。

-

法律により準防火地域や防火地域の場合、一定の耐火性能や角地では10%加算される場合があります。

-

都市計画で指定された用途地域や市街化調整区域かどうかでも建ぺい率は異なります。

設計段階で自治体の都市計画図や最新の規制内容を確認し、想定外の制限を受けないよう調査が不可欠となります。

建築面積とはの上限計算と活用時の要点

計画中の敷地ごとに建築面積の最大値を計算することは、設計や土地活用の第一歩です。必要な条件として、用途地域・敷地面積・建ぺい率の確認が欠かせません。

- 最大建築面積=敷地面積×建ぺい率(%)÷100

例えば、敷地が100㎡で建ぺい率が60%なら建築面積は最大60㎡となります。ここからバルコニー・庇・ポーチなどの扱いも個別に確認してください。

表:建築面積として算入・不算入の代表例

| 部分 | 建築面積に含まれるか | 備考 |

|---|---|---|

| バルコニー | 条件により含まれる | 奥行2m以下等で不算入になる場合 |

| 屋根付きポーチ | 一般的に含まれる | |

| ひさし(庇) | 条件次第 | 先端が2m超で算入など |

| 地下部分 | 通常含まれない | ただし一部例外あり |

-

計算結果が敷地面積の上限を超えない範囲で、各条件に従い設計する必要があります。

-

バルコニーや庇はルールが細かいため、詳細は設計士や自治体窓口への確認が重要です。

建築面積という基本を正しく知ることで、住まい選びや土地活用の幅が大きく広がります。

地下室や階数ごとの建築面積とはの扱い方

地下室の建築面積とは算入条件と例外

地下室の建築面積への算入は、用途や設置状況によって異なります。地下室が地盤面からの突出高さが1メートル以下で、主に居住用や倉庫、車庫、設備スペースなど特定用途に限られている場合には、建築基準法に基づき建築面積に含まれません。逆に、地盤から1メートルを超えて突出している地下室や、店舗や事務所などの用途で使用される場合は、建築面積に含まれるのが原則です。

テーブルで条件を整理します。

| 判定条件 | 建築面積への算入有無 |

|---|---|

| 地盤面から1m以下突出 | 原則、算入しない |

| 居住・倉庫以外の用途 | 算入する場合あり |

| 地盤面から1m超突出 | 算入 |

建築物の構造や用途に合わせて、正確な面積算定が重要です。地下室を計画する際は算入要件を細かく確認する必要があります。

地盤からの突出高さや利用形態による違い

地下室が建築面積に該当するかは、主に地盤面からの突出高さと利用形態によって決まります。地盤面からの突出が1メートル以内であれば、建築面積には算入しないのが一般的です。ただし、駐車場やエントランス、設備スペースとして使われるものは例外規定もあります。

利用形態が住宅や駐車場であれば不算入になる場合が多いですが、公共施設や商業施設の一部となる場合は算入対象です。

-

地盤からの突出が低くても、利用目的や設計により例外もある

-

用途・構造・地域ごとの規定に注意が必要

建築基準法や自治体の条例も参照しましょう。

二階建て・平屋の建築面積とはの捉え方と比較

二階建て住宅と平屋建て住宅では、建築面積の捉え方が異なります。建築面積とは、外壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積を指します。1階と2階で配置が異なる場合、建築面積は最大部分の水平投影面積で算出します。平屋建ての場合は1階部分全体が建築面積です。

テーブルでポイントを見やすくまとめます。

| 形態 | 建築面積の算定方法 |

|---|---|

| 平屋建て | 建築物1階部分全体 |

| 二階建て | 各階のうち最も大きい部分(水平投影面積) |

住宅の間取りや外形が途中で張り出している場合も、面積計算は投影面積を基準に行われます。建ぺい率や容積率の計算根拠となる重要な指標です。

階数が増えることで変わる面積計算のポイント

階数が増加すると、各階の張り出しやセットバック(後退)部分の影響で、建築面積計算が複雑になります。たとえば2階部分が1階より小さい場合でも、建築面積の計算基準は1階部分となり、建ぺい率の算出にも影響します。

-

階上のバルコニーや庇が1m以上突出する場合、該当部分が建築面積に加算されることがある

-

セットバックや住居専用地域、都市計画の制限にも注意

-

木造・鉄骨造など構造によっても面積の算定基準が多少異なる場合あり

住まいの安全制限や将来の用途変更を考慮し、階数ごとの計算ルールを理解することが大切です。

吹き抜けや大空間の建築面積とはでの取り扱い実例

住宅や店舗で人気の吹き抜けや大空間も、建築面積の算定上重要な要素です。吹き抜け部分は床面積の合計には含まれないものの、建築面積としては外周で囲われていればその水平投影面積が算入されます。

-

吹き抜け部分に床が存在しない場合でも、外壁で囲われていれば建築面積に含まれる

-

エントランスホールやロビーの大空間も原則同様に算入

-

法定床面積との違いにも注意

吹き抜けと床面積、建ぺい率計算については以下のチェックリストを参考にしてください。

-

吹き抜けのある場合でも、建築面積は外形の投影面積で決まる

-

床面積や延べ床面積は別途計算し、混同しないよう注意

空間の使い方や法令上の制限を十分に把握して設計を進めることがポイントです。

建築面積とはにまつわる誤解・トラブル防止の実務ポイント

延べ面積・床面積との違いによる混乱事例

建築面積と延べ面積、床面積の違いを正しく理解していないと、設計や売買の現場でトラブルが発生しやすくなります。一般的に建築面積は建築基準法に則り、建物の外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。一方、延べ面積は各階の「床面積」の合計となり、地下や二階建ての場合も含め全体を指します。下記テーブルで違いを確認してください。

| 用語 | 意味 | 主な使われ方 |

|---|---|---|

| 建築面積 | 外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積 | 建ぺい率計算、敷地利用の検証 |

| 延べ面積 | すべての階の床面積を合計したもの | 容積率計算、用途地域の判定 |

| 床面積 | その階の壁または柱の内側で測った実際の使用面積 | 不動産登記、販売図面、部屋の広さ表示 |

多くの現場で「延べ面積」と「床面積」の混同による申請ミスが見られます。数字上でも似ているため、必ず図面や登記簿と照合し、混乱を避けてください。

計測ミスや登記との食い違いによる問題例

建築面積の計測方法を誤ると、設計図と実際の建物、または登記情報と齟齬が生じることがあります。特に柱や壁の中心線での計測や、斜め部分・凹凸部の処理がポイントになります。建物引き渡し後、登記面積と図面の数値が一致しない場合、銀行融資や不動産売買に影響が出ることも少なくありません。

計測時の注意点

-

柱や壁の中心線で測る

-

階段やエレベーター部分も含めて正確に区分する

-

利用する面積基準(法定床面積か内法か)を明示する

計測時は専門家と複数回確認し、登記手続き前に図面と再照合することが重要です。

バルコニーや庇の算入をめぐるトラブルと回避策

バルコニーや庇(ひさし)が建築面積に含まれるかどうかは、多くの質問やトラブルの原因です。原則として「下部が柱で支えられている場合」「張り出し部分が2mを超える場合」、条件により建築面積に算入されます。特に分譲マンションや戸建て新築時の説明不足が原因で、後から増築やリフォームする際に法的制限を受けることもあります。

注意すべき算入ルール

-

バルコニー:出幅が2m以下かつ3方が開放されていれば面積不算入

-

庇(ひさし):出幅1m以下が原則として不算入、超える場合は算入

-

柱で完全に支持されるバルコニー・庇:面積に算入される場合が多い

迷ったときは設計図と建築基準法の施行令を確認してください。

法定用語(壁芯・内法・登記面積)との違い理解

建築面積に関するトラブルを防ぐためには、使用する面積基準=用語の違いを明確に把握することが欠かせません。建物の面積は「壁芯(へきしん)」「内法(うちのり)」「登記面積」など、用途により計測基準が異なります。

表で基準の違いを整理します。

| 面積区分 | 計測基準 | 主な利用場面 |

|---|---|---|

| 壁芯面積 | 壁や柱の「中心線」で計測 | 建築確認申請、建物の図面作成 |

| 内法面積 | 壁の内側で実際に使える面積 | 不動産登記、売買契約表示面積 |

| 登記面積 | 登記簿に記載されている面積 | 所有権登記 |

壁芯面積は設計や申請に使われ、内法面積は実際の使用感、登記面積は法的な所有範囲を表します。場面により正しい基準で説明・書類記載を行うことがトラブル予防につながります。

最新の建築面積とは関連の法改正や緩和措置

最近の法令改正による建築面積とは算入基準の変化

建築面積に関連する法令や行政指導は定期的に見直されており、建築面積とは何か、どこまで算入するかの基準にも変化がみられます。従来はバルコニーや庇(ひさし)などが一律に面積算入と判断されていた部分でも、現在は幅や壁の有無によって基準が細分化されています。特にバルコニー部分では、外壁からの突出距離1m以下で三方が開放されているものは建築面積から除外されるケースも増えています。

建築基準法施行令を下敷きにしつつ、主な変化点を下記テーブルでまとめます。

| 区分 | 改正前 | 改正・運用現状 |

|---|---|---|

| バルコニー | 一律で基準に該当 | 出幅・壁構成で区分される |

| 庇(ひさし) | 出幅1m以下は除外ケース多い | 2m以下で一部除外可 |

| ポーチ | 壁・屋根構成で区分あり | 開放性高いと除外ケース増 |

| 地下部分 | 規定明確でなかった | 地階天井高さ、用途で明文化 |

細分化された解釈により設計の自由度も上がり、住宅やマンションの住戸設計にも影響を与えています。

省エネ基準や耐震基準関連の建築面積とはへの影響

省エネ基準や耐震基準の厳格化は、建築面積の算定にも間接的なインパクトがあります。新たな省エネルギー性能表示や断熱基準が導入され、建物の外郭部分(外壁や屋根など)の仕様決定がより厳密になった結果、建築面積へ算入される範囲の確認がこれまで以上に重要となっています。

また、耐震強化対策の一環として、建築面積に含まれる壁・柱周りの設計や、屋根の出幅などもより細やかに審査されるようになりました。マンションや店舗においては、共用部や柱廻りの面積取り扱いも厳格化する傾向が見られます。

省エネ基準や耐震基準の影響を表にまとめると以下のようになります。

| 影響 | 内容 |

|---|---|

| 省エネ基準 | 外壁・窓・開口部の断熱強化による投影面積算定の厳格化 |

| 耐震基準 | 柱・壁量計算が重要となり、建物外形の精確な面積把握が必要 |

これらの基準強化により、建築面積の正確な設定が将来的な資産価値や安全性に直結するようになっています。

住宅設計・施工現場での最新動向

住宅設計や施工現場では、建築面積とは何かをめぐる基準の明確化により、設計初期段階での面積シミュレーションや役所確認が標準化されています。特に以下のような最新動向が挙げられます。

-

建築面積を早期に算定し、敷地条件や建ぺい率、容積率のバランスをとる

-

バルコニーや庇、開放ポーチ等の取り扱いをチェックリスト化し、計画段階で誤算を防ぐ

-

専用地域の用途制限や土地形状、建物配置もあわせてシミュレーションを重視

主な現場の対応リストをまとめます。

- バルコニーや庇の設計詳細を早い段階から図面で明確化

- 建築基準法だけでなく自治体ごとの条例や解釈も確認

- シミュレーションソフトや図解ツールを活用し施主にもわかりやすく説明

これらの動向を踏まえ、住宅や店舗の新築・リフォーム計画を立てる際は、最新の建築面積基準に対応した設計プランや専門家への相談が重要です。

建築面積とはの計算例・図解・ケーススタディ

代表的な建築面積とは計算例(戸建て・集合住宅等)

一般的な建築面積の計算では、建築基準法に基づき「外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」を算出します。建物の構造や形状によって建築面積は異なるため、種類ごとに正しく判断することが重要です。

下記のテーブルで戸建住宅と集合住宅における計算方法を比較します。

| 建物タイプ | 計算方法のポイント | 例 |

|---|---|---|

| 戸建住宅 | 外壁中心線以内の水平面積 | 外壁中心で囲まれる床面積 |

| 集合住宅 | 各住戸単位で区切りを明確に | 階ごとに外周中心で計算 |

| 地下室 | 地上部と同様、囲まれる範囲 | 地階の壁芯内の面積 |

戸建ての場合、玄関ポーチやガレージの屋根部分も条件によって算入されることがあります。マンションやアパートは階ごとに形状や用途が異なるため、住戸単位の中心で計算されます。

実際の計算過程を図解でわかりやすく提示

建築面積の計算は、たとえば平屋建ての長方形住宅では下記の手順になります。

- 外壁中心線で囲んだ範囲を測定する

- その範囲の水平投影面積を求める

- ひさしやバルコニーなど加算対象を確認

例:外形10m×8mの住宅なら、10m×8m=80平方メートルが建築面積です。ただし、2階建ての場合は各階の面積のうち最大のものが採用されます。

また、バルコニーやひさしが突出している場合は、その突出部分の条件(後述)によって面積に含めます。

バルコニーや庇を含めた建築面積とはの具体例のシミュレーション

バルコニーや庇は、その出幅や構造によって建築面積に算入されるかが異なります。主な判定基準を以下にまとめます。

| 部分 | 面積算入の条件 |

|---|---|

| バルコニー | 出幅2m以内・三方が壁に囲まれていない場合は不算入 |

| 庇 | 出幅1m以内は不算入、1mを超えると超過分を算入 |

| ポーチ | 屋根が付き三方壁なら算入、オープンなら不算入 |

シミュレーション例:

-

バルコニーの出幅が1.2mで三方が囲われている場合、その部分の面積が建築面積に加算されます。

-

庇の出幅が1.5mの場合、1mを超えた0.5m分の投影面積のみ加算します。

このように、具体的には建築基準法の施行令に基づいて部分ごとに判断されるため、図面上でしっかり確認することが大切です。

建ぺい率ギリギリの建築面積とは設計プランの注意点

建築面積は、建ぺい率の上限に直接関係します。設計段階で建築面積を超えてしまうと、建築許可が下りないリスクがあるため細心の注意が不可欠です。

具体的な注意点をリスト形式でまとめます。

-

設計図作成時は隅々まで寸法を再確認

-

バルコニーや庇・ポーチ等の加算範囲を正確に把握

-

建築基準法施行令の各規定を反映すること

-

敷地面積と建ぺい率から割り出される上限を厳守

-

都市計画区域や用途地域の制限にも注意

建物のデザインや利便性だけでなく、法的な制限や建ぺい率をしっかりクリアすることが、安全で快適な住まいづくりには不可欠です。設計段階から専門家と十分な相談を行い、無駄のないプランニングを心掛けましょう。

建築面積とはに関するよくある質問(Q&A形式)

建築面積とはと延床面積の違いは?

建築面積は、建物の外壁や柱の中心線で囲んだ水平方向の面積を指します。一方、延床面積は各階の床面積の合計です。

| 用語 | 含まれる範囲 |

|---|---|

| 建築面積 | 建物の外周部の水平投影面積(1階のみ、ひさし等特例あり) |

| 延床面積 | 各階ごとの床面積の合計(地下や2階も加算される) |

この違いは建ぺい率や容積率の算定などで重要です。

バルコニーは建築面積とはに含まれますか?

バルコニーの算入可否は、構造や大きさによって異なります。原則として、下記の通りです。

-

床面積が1m以内で外気に開放されている…建築面積には含まれません

-

1mを超えて軒先や袖壁に囲まれている…建築面積に含まれます

-

3方を壁などで囲われている場合…算入対象になります

具体的には、建築基準法や自治体の指導で判断されるため、設計段階で必ず確認しましょう。

軒や庇が1m以下の場合建築面積とはでどうなりますか?

庇(ひさし)や軒が1m以下の場合は、原則として建築面積に算入されません。ただし、1mを超える場合は、その部分が建築面積に加えられます。庇の長さや形状だけでなく、屋根やテラスの出幅、建物との一体性にも注意が必要です。

-

軒や庇が1m以下:面積に算入しない

-

1mを超える部分:超えた部分のみ面積に含む

創意工夫による設計の際は、事前に法的規定と照らし合わせて判断してください。

地下室の建築面積とは算入条件は?

地下室の建築面積に関しては、通常、建築面積に算入されません。理由は、建築面積が「地上部分の水平投影面積」に限定されているからです。ただし、地下部分であっても地上に突出する構造(出入口・バルコニー等)がある場合は算入対象になる場合もあります。設計時は、法定床面積や容積率の計算と混同しないよう注意しましょう。

建ぺい率の計算方法は建築面積とはでどう使いますか?

建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合で計算します。建物が敷地にどれだけ建てられるかを示す指標です。

計算式は下記の通りです。

| 項目 | 意味 |

|---|---|

| 建ぺい率(%) | (建築面積 ÷ 敷地面積)× 100 |

| 例:敷地100㎡で建築面積50㎡ | 建ぺい率50% |

用途地域や場所によって上限が定められているため、超過すると建築許可が下りない場合があります。

建築面積とはを簡単に調べる方法は?

建築面積を自分で調べる際は、以下のポイントを確認します。

- 敷地図や建築図面で外壁(中心線)に囲まれている範囲を特定

- 水平方向に投影した面積を計算

- バルコニーや庇の出幅も確認

建物登記簿や設計図書、固定資産評価証明書などの書類を利用するとスムーズに調査できます。

建築面積とはで間違えた場合のリスクやペナルティは?

建築面積を過小・過大に申告した場合、次のようなリスクがあります。

-

建築確認の許可が下りない

-

法的に罰則や是正命令を受ける場合がある

-

不動産取引や住宅ローンでトラブルになる

設計段階での正しい計算・確認が不可欠です。不明点があれば必ず専門家へ相談しましょう。

建築面積とはの計算で注意するポイントは?

建築面積の計算時は、以下の点に特に注意してください。

-

バルコニーや庇、ひさしの出幅

-

外壁中心線基準の確認

-

地上と地下の区分の誤認

-

用途地域ごとの制限

設計段階では、行政窓口や建築士による事前確認が、トラブル回避に役立ちます。情報が複雑な場合は、図解や専門家の説明を活用して正確な理解を心がけてください。