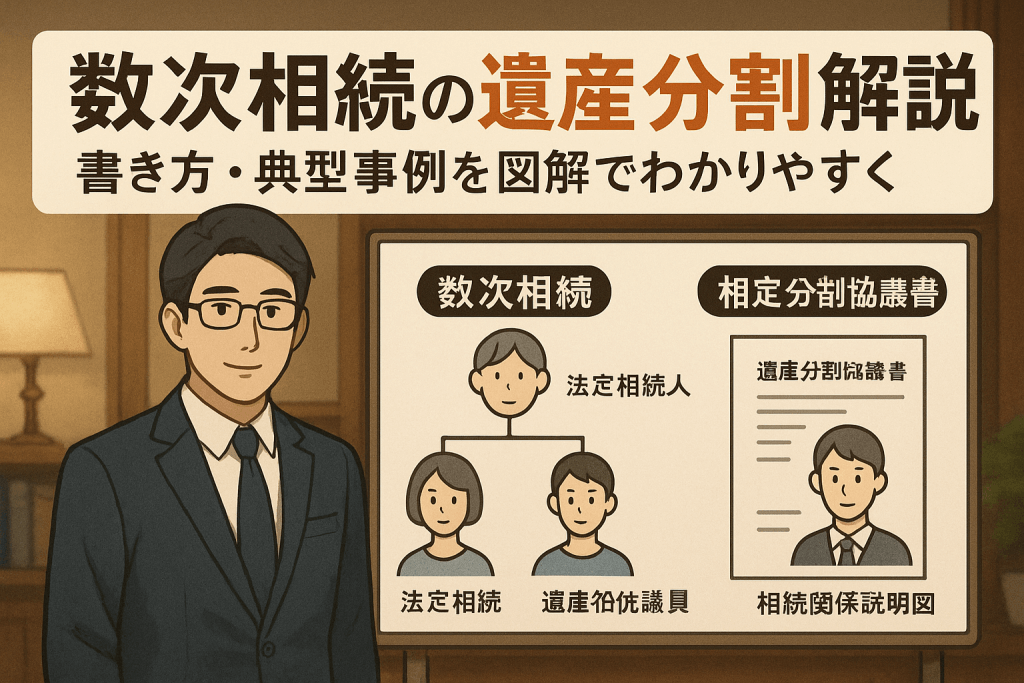

「数次相続が発生し、手続きを進めようにも“どこから何を始めればいいのか分からない…”と悩んでいませんか?実際、遺産分割協議書の作成ミスや手続きの遅延による相続トラブルは、近年【年間3万件以上】が裁判所に相談されています。特に、相続人が複数世代へ拡大する数次相続では、適切な協議書作成と法定相続分の正確な記載が求められる一方、個別のケースで必要な資料や確認事項も多岐にわたります。

「親が亡くなり、さらに配偶者や兄弟まで順番に相続人が増えてしまった」「未分割財産があるまま二次相続が起きてしまった」──こうした状況は決して珍しくありません。うっかり書類提出を怠ったがために、不動産の名義変更や相続税の申告で数十万円の無駄な出費や遅延につながった事例も報告されています。

本記事では、司法書士・税理士の専門監修のもと、実際の記載例や書類リスト、最新法令に基づいた手続き方法まで、初心者にも分かるよう徹底的に解説します。最後までお読みいただければ、「今この瞬間に着手すべき実務」と「後悔しないための注意点」がクリアになるはずです。

数次相続の遺産分割協議書作成で迷わないために、今すぐ全体像を把握しましょう。

数次相続では遺産分割協議書の基礎知識

数次相続の基本概念と法律上の位置づけ – 通常相続との違いや家督相続、代襲相続との区別を明示

数次相続とは、遺産の分割や名義変更が終わる前に相続人がさらに亡くなり、新たな相続が続けて発生することを指します。これは通常の相続と異なり、相続手続きが複雑になりやすい点が特徴です。家督相続は家制度での長男への継承、代襲相続は相続人の子が親に代わって相続する場合のことをいいますが、数次相続は被相続人が複数重なる独自の手続きとなります。実際には、一度の協議で複数の被相続人の遺産をまとめて分割する場面も多く見られます。

遺産分割協議書の基本構成と必要性 – 協議書の法的効力や一般的な記載事項の解説

遺産分割協議書は、相続人全員が合意した遺産の分割内容を記載し、法的効力を持たせる書類です。数次相続の場合、被相続人ごとに分けるケースと一括でまとめる方法がありますが、どちらも全相続人の同意が不可欠です。協議書作成の基本事項は以下の通りです。

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 被相続人 | 被相続人の氏名・死亡日・最後の本籍 |

| 相続人 | 法定相続人全員の氏名・住所・相続関係 |

| 分割内容 | 誰がどの財産を取得するか、具体的な配分内容 |

| 財産明細 | 不動産なら地番・地積など詳細記載 |

| 署名・押印 | 相続人全員が自署し、実印で押印、印鑑証明書を添付 |

この協議書がなければ、法務局での相続登記や銀行預金の解約ができないことも多く、適切な書き方と記載条件を守ることが不可欠です。

相続人の地位承継と法定相続分 – 法定相続分の基礎理解と数次相続特有の承継関係

数次相続では、最初の被相続人の遺産を相続人が承継するだけでなく、その相続人が死亡した場合はさらに孫や兄弟姉妹が続いて地位を引き継ぎます。法定相続分は民法で定められており、配偶者や子供・孫・兄弟姉妹へと権利が移ります。具体的には、以下のような地位承継が生じます。

- 最初の相続で相続人となった人が死亡した場合、その子が代わって相続人となる

- 未分割のまま相続人が死亡した場合、発生した全財産(不動産、預貯金など)の分割協議には新たに次世代も参加

つまり、誰がどの範囲まで引き継ぐのか正確な把握が必要となり、相続関係説明図や戸籍謄本の確認も重要です。分割協議には必ず法定相続人全員の参加が求められるため、漏れのないよう慎重に進める必要があります。

数次相続の典型的なパターンと実例

一次相続・二次相続・三次相続の発生タイミングと違い – 時系列での相続発生の流れ解説

数次相続は複数世代で相続手続きが連鎖的に発生する状況を指します。まず、一人目の被相続人が死亡した段階が一次相続です。遺産分割協議が完了しないうちに、一次相続の相続人が亡くなった場合に発生するのが二次相続、その後さらに後続の相続人が死亡すれば三次相続となります。

主な発生タイミングを整理すると、

- 一次相続:被相続人Aが死亡し、相続人B・C・Dに相続権が発生

- 二次相続:相続人Bが遺産分割前に死亡し、Bの子ども(孫)が新たな相続人に

- 三次相続:さらにCが死亡し、Cの子どもが新相続人となるケース

このように、未分割のまま相続人が次々に死亡することで手続きが複雑化します。一度に複数代にまたがる遺産分割協議が必要になるため、関連する書類や記載内容の正確性が大切です。

家族構成別・相続人のパターン分析 – 孫の相続参加や単独相続など多様なパターンをカバー

家族構成によって数次相続時の相続人の構成は大きく変わります。例えば、最初の相続から子供が全員存命の場合はシンプルですが、子供が死亡していると孫や曾孫が代襲相続人として登場します。

主なパターンを簡単にまとめると、

| 家族構成例 | 主な相続人となるケース |

|---|---|

| 配偶者と子供2人 | 配偶者と子供両方が相続人 |

| 子1人死亡・孫あり | 孫が代襲相続人となる |

| 未婚・子供なし | 兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合も |

単独相続(1人のみが遺産を承継)や孫が参加するケースでは、「遺産分割協議書」の記載方法や分割割合の計算も複雑化します。相続人の確定と正確な続柄の表現が重要です。

相続財産の確認と調査の重要ポイント – 財産調査方法と未確定財産がある場合の注意点

相続が発生した際は、財産の調査と正確な把握が最初のステップとなります。

確認すべき主な項目をリストで整理します。

- 預貯金や証券口座の残高証明書を取得

- 不動産登記簿謄本で所有権や地番・地積を確認

- 借金や連帯保証など負債の有無を調査

- 保険や年金関係の手続きを進める

これらをもれなく調査し、「相続財産一覧」を作成します。未確定財産(不明な預金や不動産など)がある場合は、可能な限り迅速に調査を進め、全相続人の合意なく遺産分割協議を終えてしまわないよう注意が必要です。手続き遅延は二次・三次相続に発展しやすいため、早期の財産整理がトラブル回避につながります。

数次相続における遺産分割協議書作成の実務ポイント

一次相続の遺産分割協議書の書き方と必要事項 – 書式例と相続人の記載方法

数次相続の手続きでは、まず一次相続の遺産分割協議書を正確に作成することが大切です。書き方としては、被相続人の氏名と死亡日、相続人全員の氏名・続柄・住所を明記し、遺産内容(例:土地・建物・預貯金など)を具体的に記載します。全ての相続人が署名し押印することが法的にも求められています。

相続人の一覧は次のような表で整理すると分かりやすく、書記上のミスを防ぎます。

| 氏名 | 続柄 | 住所 | 押印の有無 |

|---|---|---|---|

| 田中花子 | 長女 | 東京都新宿区 | 済 |

| 田中一郎 | 長男 | 東京都港区 | 済 |

不動産の場合は登記内容に合わせ「地番・地目・地積」を記載し、預金口座の明細も正確に書き出すことが必要です。一次相続の遺産分割協議書をきちんと作成しておくことで、その後の二次相続手続きがスムーズになります。

二次相続の遺産分割協議書の書き方 – 異なる相続人間の調整と法的注意点

二次相続が発生した場合、一次相続で取得した財産の権利も再度分割協議の対象になります。相続範囲には新たな相続人(例:孫)が加わる場合も多いため、相続人ごとの地位や続柄を明確に記載することが重要です。

協議書には「相続人兼被相続人」といった肩書きを使用し、二次相続での関係性を整理します。また、登記や相続税の申告時には法務局のルールに従った記載方法を守る必要があり、誤った記載があると手続きが進まなくなる場合があります。

二次相続の協議書作成時は以下のポイントが重要です。

- 新たに追加された相続人すべての氏名・住所・肩書きを表にまとめる

- 不動産や預貯金など、具体的な相続財産の明細・取得方法を記載

- 相続人全員が署名・押印しているかを確認

これらの点を厳守することで、法的トラブルを未然に防げます。

未分割状態で次の相続が発生した場合の対応 – 未分割遺産の扱いと加筆修正の具体例

一次相続の遺産分割が終わる前に相続人の一人が亡くなるケースでは、未分割財産が「二次相続」の対象に加わります。結果として協議書も加筆・修正が必要となり、手続きがさらに複雑化します。

この場合の実務ポイントは以下の通りです。

- 未分割の財産明細を一覧化し、誰がどの部分を二次相続で取得するか具体的に協議書へ追記

- 新たに加わった相続人(例:孫や配偶者)の情報も正確に追加

- 修正箇所を分かりやすく区分し、全員の署名・押印を新たに集める

未分割遺産を放置すると名義変更や相続税申告に遅れが生じやすいため、速やかな協議書の再作成が望まれます。

補足:遺産分割協議書における肩書き・相続人の地位記載例 – 正確な肩書き記載の方法と実例

数次相続では「相続人兼被相続人」「代襲相続人」といった肩書きを正確に記載することが不可欠です。記載例を参考にすることで、登記や相続税申告時の審査にも対応しやすくなります。

よく使われる肩書きの記載例

| 氏名 | 肩書き | 続柄 |

|---|---|---|

| 佐藤二郎 | 相続人兼被相続人 | 長男(先に死亡) |

| 佐藤太郎 | 代襲相続人 | 孫 |

このように正確な肩書きを記載することで、協議の透明性や法的確実性が高まり、今後の相続や不動産登記、法務局への申請にも安心して臨むことが可能です。

数次相続遺産分割協議書の具体的書式・記載例と分割方法

数次相続における遺産分割協議書の作成は、相続の複雑化によって記載事項が増え、手続きにも工夫が必要となります。以下では、書式・記載例と共に分割方法にも触れ、実務で重視すべきポイントを整理します。特に、法務局への提出や相続登記との関係、対応するサンプルや書式のダウンロード方法など、最新の情報も網羅しています。

遺産分割協議書1通でまとめる場合のメリット・デメリット – 法的リスクと実務効率から判断

1通で数次相続分をまとめて作成する場合、提出先ごとに必要な情報が整理しやすくなり、手続きの簡素化や書類管理の工数削減につながります。不動産登記や銀行の相続手続きでも、同一協議書で対応できる場面が増えるため効率面で優れています。

一方、法的には各相続ごとに相続人の構成や遺産の分割方法が異なるため、記載ミスや誤解がトラブルの原因となりがちです。特に、遺産の内容や相続人が変更される度に協議書全体の修正が必要な点、登記手続き先例や金融機関により受理の可否が異なる点は要注意です。

主なメリット

- 手続きが簡潔

- 登記申請書類とまとめやすい

- 事務負担軽減

主なデメリット

- 相続人が増減すると全体の修正が必須

- 内容に不明瞭な点が生じやすい

- 受理されないケースもある

2通以上に分ける場合の書き方と注意点 – 相続人構成やトラブル回避策としての分割例

協議書を2通以上に分割する場合、一次相続(例:父から子)と二次相続(子が死亡し孫や配偶者が相続)ごとに明確に分けて作成します。この方法なら、相続ごとの相続人・遺産の内容を個別に管理でき、トラブルや金融・法務局での申請時にも対応しやすくなります。

分割時の注意点

- 各協議書の被相続人・相続人・遺産明細を明確に記載

- 分割内容が連動する場合、両協議書間の関連性(承継関係)に注意

- 署名・捺印は相続人全員から必ず得る

分けることで、未分割状態の相続人死亡や、相続人ごとの意思不一致にも柔軟に対応しやすくなります。不動産登記や相続税申告においてもリスクを軽減できます。

ダウンロード可能なサンプル書式の紹介 – 法務局対応の信頼できるフォーマット例

信頼性ある遺産分割協議書のフォーマットは、法務局や公的機関・専門家サイトで無料ダウンロードが可能です。主なポイントを次のテーブルにまとめます。

| 入手先 | フォーマット内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 法務局公式サイト | 遺産分割協議書・相続登記申請書 | 全国法務局共通の書式、PDF形式 |

| 国税庁ホームページ | 協議書例・ひな形 | 相続税申告に対応した文例 |

| 行政書士・司法書士事務所 | 記載例付きダウンロード用書式 | 実務的な記載例と文言の解説付き |

ダウンロード後は、自分のケースごとに必要箇所を編集し、相続人や被相続人の情報、各財産の詳細などを加筆することで信頼性と正確性を確保できます。デジタルでの記入・印刷も可能なため、効率的な手続きが実現します。

数次相続に関する相続登記・申請書の書き方

中間省略登記の制度概要と活用法 – 条件、メリット、登記における記載方法

数次相続が発生した際、登記の効率化を図る方法の一つが中間省略です。この制度は、相続人となった方が亡くなり、さらにその相続人間で手続きを進める場合、被相続人から最終的な相続人への名義変更を一度に行える仕組みです。

主な条件は以下の通りです。

- 相続人の死亡が複数回に渡って連続していること

- 間に入る中間の相続人がすべて判明していること

- 相続分や遺産分割協議に全員が参加していること

この方法により、登記手続きの回数や書類作成が大幅に削減でき、登記申請にかかる登録免許税の節約にもつながります。登記簿上では、最初の被相続人から現在の相続人までの経緯を明記する必要があり、遺産分割協議書にも一連の相続人全員を正確に記載します。

相続登記申請に必要な書類一覧と作成例 – 登録免許税、添付資料の詳細

数次相続の相続登記申請では、各被相続人ごとに必要な書類が増えるため、正確な準備が必要です。主な必要書類は以下の通りです。

| 書類名 | 内容例 |

|---|---|

| 各被相続人の戸籍一式 | 亡くなった方全員分。出生から死亡まで必要 |

| 相続人全員の戸籍・住民票 | 相続人の資格証明、登記・税申告用 |

| 不動産全部事項証明書 | 登記申請用・現所有の確認 |

| 遺産分割協議書 | 相続人全員の署名押印が必須 |

| 登記原因証明情報 | 相続理由と権利取得の証明 |

| 相続関係説明図 | 家族関係や推移がわかる図 |

| 固定資産評価証明書 | 登録免許税算定に必須 |

登録免許税は「不動産評価額×0.4%」が標準となりますが、数次相続の場合は全ての登記対象不動産が計算対象となります。正確な書類作成と抜け漏れのない添付が、法務局での受理可否に直結します。

法務局での受付対応と申請の実務 – 相談窓口や最新の受付事情を含む

近年、法務局での相続登記に関する受付体制は強化されており、数次相続の相談や書類に関するガイダンスも充実しています。各地法務局には相続登記専用窓口が設けられており、事前予約や専門相談が活用できます。

ポイントは以下です。

- 専用相談窓口は平日随時利用可能

- 事前予約システムで待ち時間短縮

- インターネットで書式や雛形のダウンロードも推奨

最新の受付事情では、窓口での書類チェックの厳格化や不備時の再提出要請が増えています。登記申請書や遺産分割協議書は、フォーマットや証明資料添付に不備がないか十分確認しましょう。不明点や判断に迷う場合は、法務局窓口で具体的な書式例を確認しながら進めることが、トラブルの未然防止につながります。

数次相続における相続税申告と税務対策

遺産分割協議書の税務上の重要性と申告準備 – 協議書が相続税申告に与える影響

数次相続が発生した場合、遺産分割協議書が適切に作成されているかどうかは相続税申告の成否に直結します。協議書は、財産の帰属や分割の事実を証明する法的な書類であり、相続税の申告や不動産登記、名義変更の際に必須です。特に、数次相続では「一次相続の遺産」と「二次相続以降の遺産」が混在するため、それぞれの被相続人ごとに相続財産・分割内容を明確に記載することが求められます。遺産分割協議書の有無で適用可能な税控除や特例が変わるため、申告期限までに全員の合意に基づいた協議書を用意しましょう。

協議書作成時のポイントをリストで整理します。

- 一次相続と二次相続、それぞれの被相続人情報を正確に記載

- 相続人全員の署名捺印が必要

- 不動産や預貯金など財産ごとの分割内容を詳細に記載

- 法務局や税務署への提出時は作成した協議書の写しを利用

二次相続以降の税額算定の特徴と注意点 – 控除や特例の適用範囲を詳述

二次相続以降では、基礎控除や各種特例の利用方法が異なるケースが増えます。一次相続では相続人が多数いても、二次相続後に人数がさらに増減した場合、それぞれ基準の見直しが必要になります。配偶者控除や小規模宅地等の評価減の適用範囲も変動するため、経過別に「どの遺産が誰に分割されたか」を明確にして申告資料を用意することが重要です。

下記のテーブルで、主な控除・特例の適用についてまとめます。

| 控除・特例 | 一次相続 | 二次相続以降 |

|---|---|---|

| 基礎控除 | 相続人全員で算定 | 新たな相続人構成で再計算 |

| 配偶者控除 | 最大1億6,000万円 | 配偶者の再度相続機会のみ |

| 小規模宅地等特例 | 適用可 | 要件により再度適用可 |

| 未分割特例 | 要件満たせば利用可 | 分割期限後は適用不可 |

適用可否はケースごとに異なるため、相続財産ごとの控除・特例を常に確認してください。

専門家による税務サポートの料金相場 – 税理士依頼の費用目安と業務内容

数次相続における税務手続きは複雑化しやすいため、専門家への依頼が推奨されます。税理士に依頼した場合の料金目安と主な業務内容を下記のテーブルにまとめます。

| 業務内容 | 料金相場(税込) |

|---|---|

| 遺産分割協議書作成サポート | 5万円~10万円 |

| 相続税申告書作成(一次相続) | 20万円~50万円 |

| 相続税申告書作成(二次相続以降) | 15万円~40万円 |

| 不動産登記用資料作成 | 5万円~15万円 |

| 税務調査対応 | 10万円~ |

業務範囲や遺産の内容、相続人の人数などで変動するため、必ず見積もりを取ってから依頼すると安心です。相続税の申告や分割協議書作成、不動産の名義変更まで一括サポートが可能な専門家もいるため、事前相談を活用し適切な対応を検討してください。

数次相続の遺産分割協議書に関する多様なケースとトラブル対応

遺産分割協議書は何度でも作成可能か – 再作成・修正の実務的ポイント

遺産分割協議書は原則として相続人全員の合意があれば、何度でも再作成や修正が可能です。不動産登記や相続税申告など各種手続きの進行状況により内容の見直しが必要なケースも出てきます。例えば、未分割のまま相続人が新たに死亡した場合や、新たな相続財産が判明した場合などに修正協議書が作成されることがあります。

最初に作成する協議書の内容に誤りがあった際も、再協議し新たな協議内容を記載した修正版を作り直すことが認められています。ただし、相続登記後の修正には手続きが煩雑になる場合があるため、協議内容の変更が生じた際は速やかに対応しましょう。

| 再作成や修正が必要な主なケース | 手続き上の注意点 |

|---|---|

| 新たな財産や相続人が判明した場合 | 全員の合意の上、改めて協議書を作成 |

| 過去の協議書内容に誤り・漏れがあった場合 | 不動産登記や税務の修正手続きも必要な場合あり |

孫が相続人となる場合の協議書記載法 – 孫相続に関する法律的留意点

被相続人の子どもが既に死亡している場合、その子どもの子(孫)が代襲相続人として権利を持つことになります。この場合、遺産分割協議書には孫を「故○○の子△△」のように明記し、関係性を明確に記載することが重要です。また、孫が未成年者の場合には、親権者も署名押印する必要があります。

代襲相続では孫が被代襲者として登場するため、協議書の署名欄の記載順や被代襲者の情報も詳細に記載しておくと正確性が保てます。

| 記載例 |

|---|

| ○○太郎(被相続人)の孫 ◯◯花子(被代襲者:故山田次郎の子) |

- 孫が相続人の場合は代襲相続人であることを明記

- 未成年の相続人は親権者の同意も必要

相続人が一人の場合の遺産分割協議書の書き方 – 単独相続の実務処理

相続人が一人しかいない場合でも、不動産の登記手続きや銀行口座の名義変更には書面が必要です。この際には遺産分割協議書ではなく、「単独相続による所有権移転届出書」や「法定相続情報一覧図」として手続きが進められることが一般的です。

ただし、必要であれば遺産分割協議書として相続人本人の名前・住所・相続の事実を明記し、署名押印したものを作成し、各種提出先に応じて提出することも可能です。

- 相続人一人の場合は、単独で署名・押印して作成

- 他の相続人がいない旨や法定相続で取得したことを明記

協議がまとまらない場合の対応策 – 裁判所利用や調停の選択肢

遺産分割協議は全相続人の同意が必要不可欠です。協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことができます。調停でも合意が得られない場合は審判に移行し、裁判所が分割方法を決定します。

| 協議不成立時の流れ |

|---|

| 1. 家庭裁判所で調停申立て |

| 2. 調停が不成立の場合は審判に移行 |

| 3. 審判結果に従い遺産分割協議書作成 |

- 調停には相続人全員が出席し、希望や主張を述べることができる

- 合意に至れば調停調書が協議書に代わり、各種手続きに使用できる

トラブルを未然に防ぐには早めの専門家相談や、丁寧な現在の相続関係の整理が重要です。

監修者紹介と情報の信頼性確保

監修司法書士・税理士の経歴と専門分野 – 信頼性向上に寄与するプロフィール説明

複雑な数次相続や遺産分割協議書の作成に精通した司法書士・税理士が記事内容を監修しています。司法書士は不動産登記や相続財産の名義変更を専門とし、多数の相続相談・手続き実績があります。税理士は相続税申告・節税対策分野で20年以上のキャリアを有し、複雑ケース(両親や祖父母の相次ぐ死亡など多世代にわたる手続き)にも柔軟に対応。行政書士・金融機関との連携経験も豊富です。監修者の専門分野は以下の通りです。

| 職種 | 専門分野 |

|---|---|

| 司法書士 | 不動産相続登記、遺産分割協議書の作成、未分割遺産の対応 |

| 税理士 | 相続税申告、数次相続の税務相談、節税対策 |

どちらも全国対応で、相続人が複数にまたぐ事例や、不動産・預金・株式など多様な財産への対応力が特長です。

最新の法改正および判例紹介 – 重要改正点や注目判例の概要

相続関連の法律は頻繁に改正されており、特に数次相続や遺産分割協議書に関連する登記・相続税法改正が行われています。不動産登記義務化や登記申請書式の標準化、不動産の名義変更の際の協議書内容明示の義務化などが重要なポイントです。また、「未分割のまま相続人が死亡した場合の遺産分割協議書の有効性」をめぐる判例では、合意した全員が形式的に協議書へ署名・押印しないと登記ができないとの判断が示されるなど、実務的注意点も増えています。

最近では、孫や甥姪が相続人となるパターンや、相続人が海外居住の場合の手続きについても新たなガイドラインが整備されてきました。これらの法改正や判例動向をすべて反映した記事内容であり、誤りなく最新情報を掲載しています。

情報更新日時と引用元の明示 – 信頼性を支える情報管理体制の説明

この記事は2025年7月時点の最新法令・実務をもとに執筆および監修しています。主な参照先は法務省、国税庁、法務局公式資料、並びに各専門家による実務マニュアルや登記・税務相談事例集です。

引用・参考情報は記事執筆時に厳密な信憑性チェックを行い、定期的な情報更新を実施しています。基礎的な内容から最新改正まで幅広くカバーし、相続案件の具体例や書類作成方法、テンプレートなど実務で役立つ情報を厳選。今後も新たな法改正や判例が出た場合、速やかに内容を見直し、常に正確かつ信頼性のある情報発信に努めます。